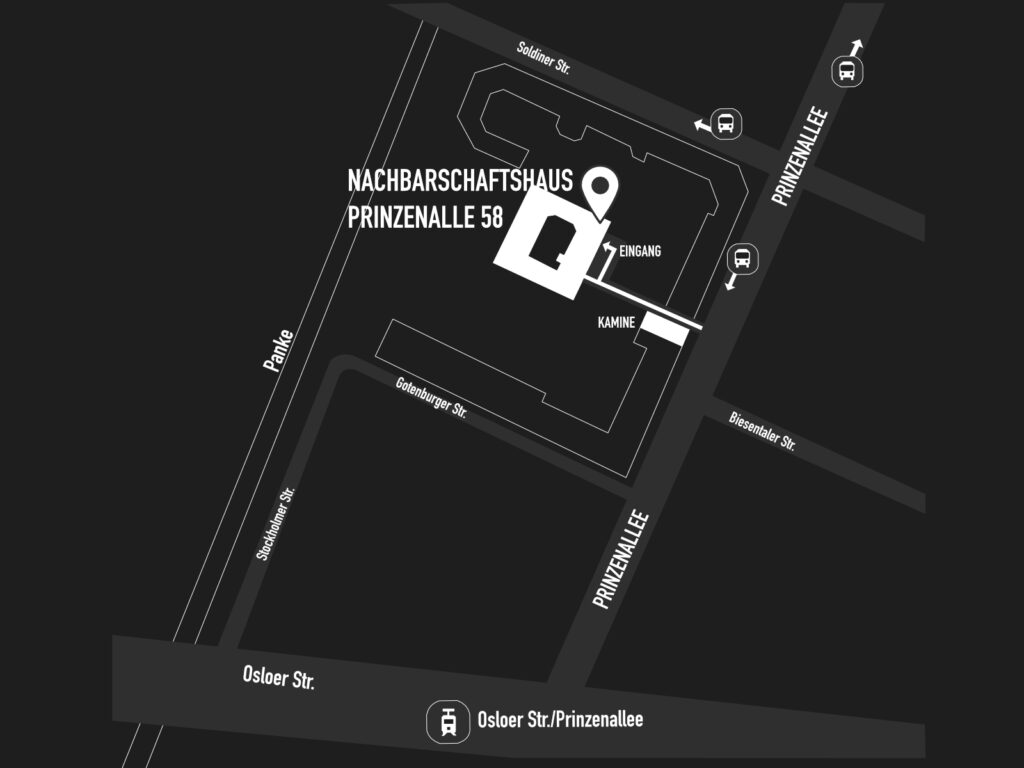

Seit der „Goldmedaille“ war man im Bezirksamt aufgeschlossener gegen- über unserem Projekt. Ein Sondierungsgespräch im Stadtplanungsamt und beim Bürgermeister nach den Wettbewerbsfeierlichkeiten über einen eventuellen Kauf des Hauses durch den Bezirk blieb ohne Ergebnis. Deutlich wurde nur, daß die Größe des Projekts über die Bezirkskompetenzen hinauswies: Wenn schon Erwerb durch die Öffentliche Hand, so mußte dies auf Senatsebene entschieden werden. Dort sprach aber alles dagegen: Es galt die Parole – Kein Ankauf von privaten Wohnhäusern durch die Öffentliche Hand! Vielmehr wurde öffentlicher Wohnungsbestand privatisiert, teilweise geradezu verschenkt. Auch zählten wir auf wenig Unterstützung durch den CDU-Senat.

Direkt nach Abbruch der Verhandlungen durch die Panke Park und nach Ankündigung der Räumungsklage informierten wir den Bezirksbürgermeister. Zwei Tage später wurde uns mitgeteilt, daß das Bezirksamt Baustadtrat Lüdtke als Vermittler für die Verhandlungen mit den Eigentümern und dem Land Berlin vorgesehen hatte. Wir forderten den Kauf des Hauses durch das Land Berlin und eine langfristige Nutzungsvereinbarung zu bezahlbaren Konditionen.

Erste Kontakte mit Vertretern der Senatsbauverwaltung gaben wenig Anlaß zu Optimismus: Die sozial-kulturellen Projekte im Erdgeschoß seien ja ganz lobenswert, aber letztlich handele es sich doch um einen privaten Streit zwischen Mietern und Wohnungseigentümern, mit dem die Öffentliche Hand nichts zu schaffen habe.

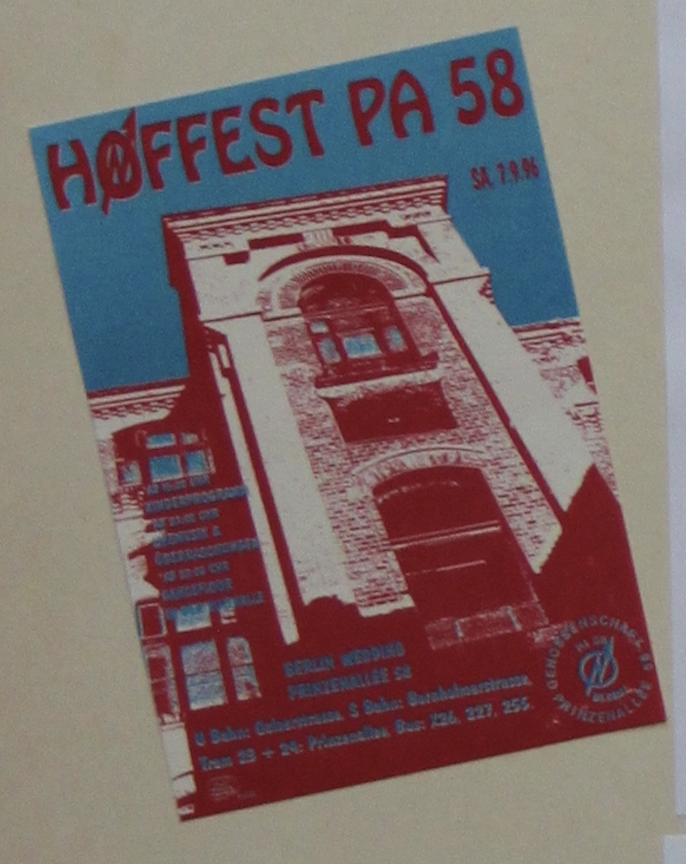

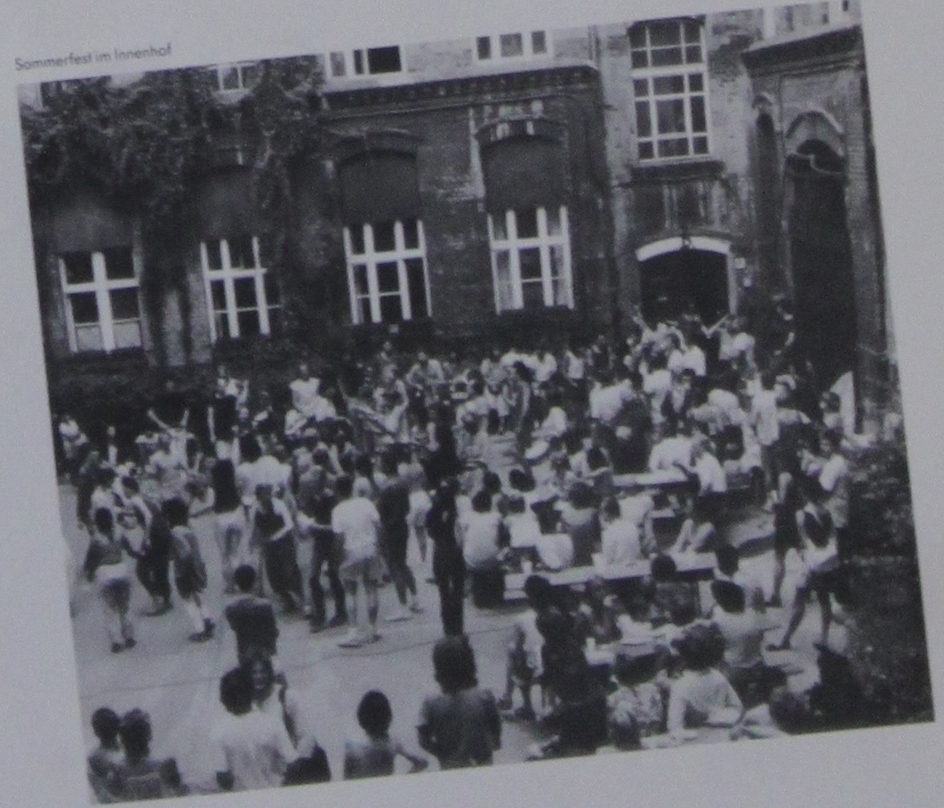

Nach diversen Krisensitzungen mit Vertretern des Bezirksamts, der Senatsbauverwaltung, gemeinnützigen Treuhändern selbstverwalteter Hausprojekte, Unterstützerinnen und BewohnerInnen wurde schließlich Ende des Jahres 1987 ein Gutachten von der Senatsbauverwaltung in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten sollte untersuchen, ob und wie weil ein Engagement des Landes Berlin zur Erhaltung der Prinzenallee 58 begründbar wäre. Ferner sollten verschiedene Kauf- und Privatisierungsvarianten modellhaft berechnet werden. Die Ergebnisse sollten vier Wochen nach dem Prozeßtermin vorliegen – theoretisch konnten wir bis dahin schon geräumt sein. Letztlich wurde jedoch der Prozeßtermin verschoben und das Gutachten sprach eine klare Empfehlung aus, das Wohn- und Nachbarschaftsprojekt Prinzenallee aufgrund seiner beispielhaften Verbindung von Wohnen und sozial-kultureller Arbeit zu erhalten. Darüber hinaus wurden die beiden Modelle favorisiert, die wir selbst als Lösungsmöglichkeiten entwickelt hatten: Kauf des Hauses durch das Land Berlin, Weitergabe an einen gemeinnützigen Träger und Abschluß eines langfristigen Nutzungsvertrags mit unserem Bewohnerverein oder Übergabe des Hauses an eine von uns zu gründende Genossenschaft.

Völlig überraschend kam durch die Westberliner Wahlen im Februar 1989 eine rot-grüne Koalition an die Regierung. Für den Tag nach den Wahlen war eine Sondersitzung des Bauausschusses des Abgeordnetenhauses angesetzt, bei dem unser Haus einziger Tagesordnungspunkt war. Unsere Stellungnahme in diesem Ausschuß traf auf eine zu unseren Gunsten veränderte neue Entscheidungskonstellation. Kurz darauf erfuhren wir, daß der Bausenator grünes Licht für die Rettung unseres Wohn- und Nachbarschaftsprojekts gegeben hatte. Schwieriger war es, die Unterstützung des Finanzsenators zu bekommen. Nicht zuletzt deshalb dauerte es länger als ein Jahr, bis das Haus schließlich Besitz des Landes Berlin geworden war. Darüber hinaus waren das gesamte Grundstück von der Prinzenallee bis zur Panke sowie das alte, unter Denkmalschutz stehende Vorderhaus, übernommen worden. Davor lagen zahlreiche Verhandlungsrunden mit Vertretern aller am Kauf beteiligten Instanzen. Am Ende erhielt die Eigentümergesellschaft alles, was sie wollte und stellte die Räumungsklage gegen uns ein.